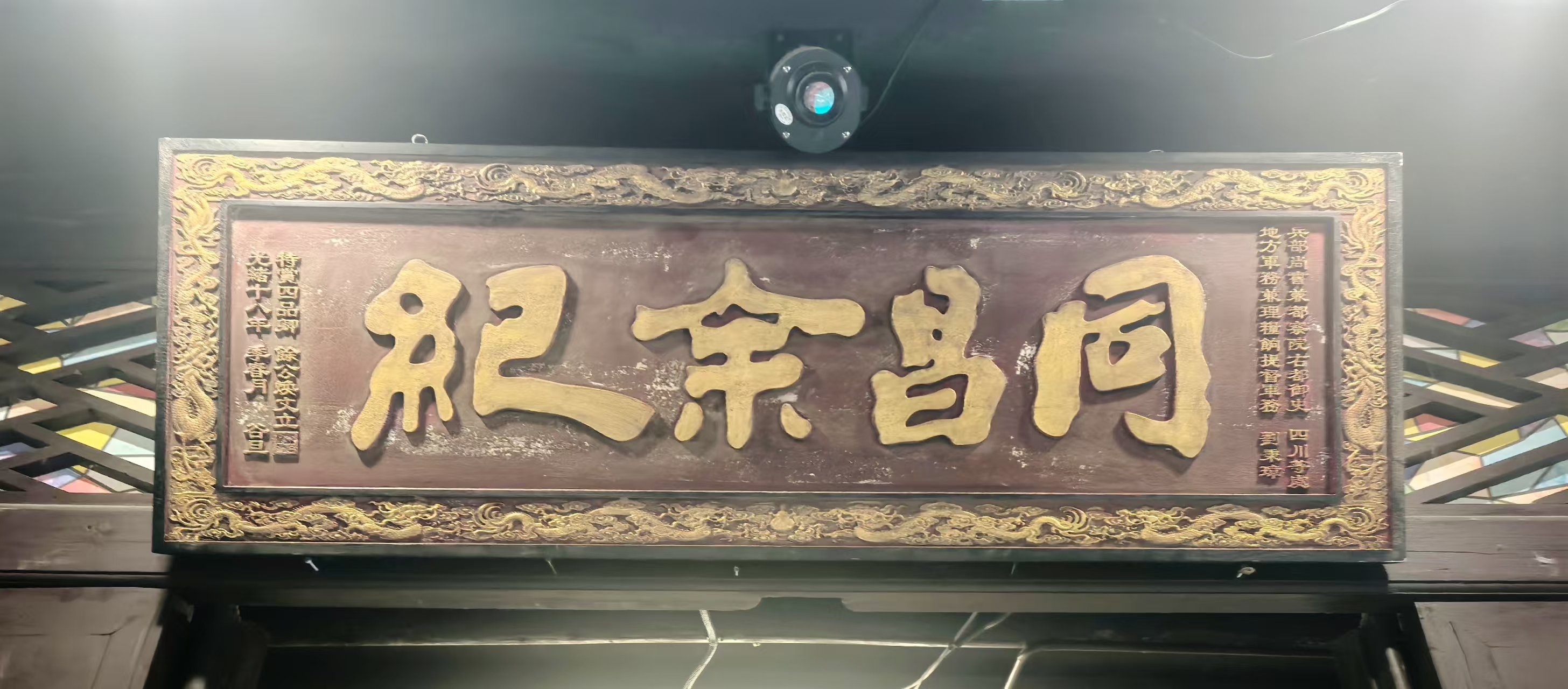

幼时随祖父立于厅堂暗影中,我总需竭力仰头,才能望见楠木巨匾上那四个沉金大字——“同昌余纪”。匾额上款一行铁画银钩的楷书如雷霆贯耳:“兵部尚书兼都察院右都御史、四川等处地方军务兼理粮饷提督军务--刘秉璋”;下款则如磐石镇底:“光绪十八年 季春月 谷旦 特赏四品卿衔 余公焕文 立”。祖上枯槁的手抚过木纹,轻声道:“这匾上淌着咱余家的血,也刻着咱余家的命。”

一、同昌:桐油灯下的商道精魂

咸丰初年,祖上驾驴车穿行于渠县沟壑,车辙碾过泥泞,满载川北群山馈赠的桐籽。油坊里烟气蒸腾,他赤膊立于沸腾的油锅前,汗珠滚入金黄黏稠的桐油中——那油色澄澈如琥珀,恰似他恪守的商道信义:“同昌者,与四邻同安,共乡土昌荣。”

“同昌号”招牌初悬时,不过三丈铺面,却因“秤平斗满,童叟无欺”立下根基。某年桐籽歉收,市价飞涨,曾祖却执意按旧契低价收货。乡邻感其厚道,次年桐籽丰收时,满山驴车尽奔“同昌”而来。油灯摇曳中,他告诫子孙:“商道即人道,同舟共济,方能昌盛不衰。”

二、余纪:四品卿衔与一座书院的脊梁

祖上焕文公的人生,恰是“余纪”二字的活注脚。咸丰十年(1860年),他高中进士,授礼部主事,却因厌弃官场倾轧,辞官归隐岳家镇,散尽家财兴办团练保境安民。当陕抚刘蓉三请其出山平乱时,他跪禀老母:“儿此行不叙功名,不贪禄位,乱平即归!”

光绪十六年(1890年),川督刘秉璋一纸奏疏震动朝野:“余焕文持身清介,处世和平,学术深纯,孝行卓著……”光绪帝朱笔御批,特赏四品卿衔。消息传回巴州那日,他正于宕渠书院讲授《中庸》,闻讯仅颔首道:“虚名何如实学?”转头将朝廷赏银尽数投入书院扩建。

光绪十八年(1892年)季春,总督刘秉璋亲题巨匾送至余家。楠木为骨,金漆为魂,“同昌余纪”四字下,总督全衔煌煌如日,与“特赏四品卿衔”的下款交相辉映。乡人争睹盛况,祖父却抚匾长叹:“此非余氏之荣,乃以余姓为纪,铭刻天道人心!”

余纪深意:

余姓为纪:以血脉承载家训,代代相续;

余泽为纪:留余财于民,余禄于朝,余福于孙;

余脉为纪:如书院琅琅书声,不绝于百年时空。

三、火中金匾:乱世劫波里的风骨图腾

军阀混战之年,溃兵焚城。烈焰吞噬街巷时,祖上逆着奔逃的人潮冲向祖宅。横梁倾塌,火星飞溅,他赤手抓住灼烫的匾额边缘,任焦烟刺目、衣襟燃火,硬将巨匾拖出火海。匾角焦痕狰狞,可“同昌余纪”四字在血色火光中竟愈发璀璨。

“匾在,余家的魂就在!”他咳着烟尘,将匾藏入柴房暗阁。此后数十年,祖母常于夤夜悄然拭匾,指尖摩挲刘总督的官衔题款与祖父名讳,泪落无声:“这匾上烫着朝廷的恩、先祖的血、乱世的疤……余纪二字,原是拿命守住的契约。”

四、匾魂新生:留余天地间的永恒回响

当“同昌余纪”匾终在盛世晴光中重悬高堂时,修复师以金粉填补焦痕,却特意保留数处火燎印记。父亲肃立匾前,恍见三重光影交叠:

祖上油坊中摇曳的桐油灯影;

刘总督朱笔题匾时飞溅的墨痕;

祖上火中护匾时衣角的星火。

匾上“纪”字的一竖如刀如脊,剖开百年沧桑——“同昌”是商脉,亦是民生共济的仁心;“余纪”是家训,更是留余天地的哲思。正如康百万庄园《留余匾》所训:“留有余,不尽之财以还百姓;留有余,不尽之福以还子孙”,余家世代浮沉,终在“忌盈忌满,留余忌尽”八字中参透永恒。

今夕落日熔金,斜晖漫过匾额。楠木纹路如河川奔涌,金漆大字在斑驳处愈显凝重。刘秉璋的官衔、祖上的爵位、火焚的伤痕,皆沉淀为木纹深处的年轮。匾下稚童仰首问:“‘余纪’是何意?”我执其手指向匾角焦痕:“你看,这火燎的印子像不像一双手?——那是你高祖从火里抢回的余氏风骨。”

“纪”者,既是过往之铭记,亦是未来之法度。当世世代代川北桐花再开时,同昌之魂与余纪之训,仍将在木纹金漆间铮然回响。