孟永国,1991年,在大学期间接触到温州发绣,翌年,大学毕业后留校进入温州市发绣研究所(当时为人像绣研究所)。他在创作创新、理论探索和艺术交流等方面的艺术经历简列如下:

次创新,1994年,把传统的单色发绣发展成为彩色发绣,代表作品《蒙娜丽莎》 获得’99浙江中国民间艺术展“金奖”;同年创作的彩色发绣作品《周恩来》,于2016年8月被中国工艺美术博物馆收藏;1999年,尝试风景题材内容,代表作《城市蜃楼》。

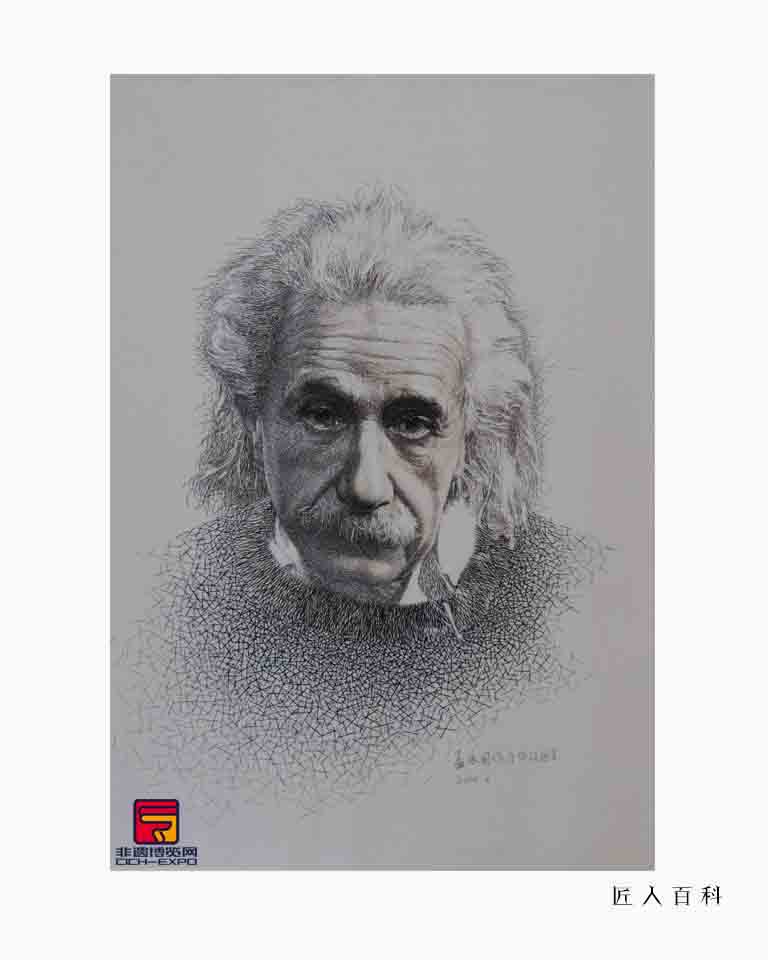

第二次创新,2000年,采用发绣乱针针法塑造形象,丰富了温州发绣针法技艺;2001 年11月,乱针针法代表作《爱因斯坦》在浙江省工艺美术精品评比 “精品奖”。梳理温州发绣针法系列:直针系列、曲针系列和拟形针系列等几十种。 2001年,尝试静物、花鸟题材绣制,代表作《收获》、《锯缘青蟹图》,于2012年,这两幅作品被温州市非遗博物馆收藏,2006年10月,发绣作品《渴望》被浙江省博物馆收藏,2009年8月,发绣作品《廊桥遗韵》被中国丝绸博物馆收藏; 2001年6月6日,发绣作品《叶利钦》作为江泽民主席的礼品送给叶利钦本人。

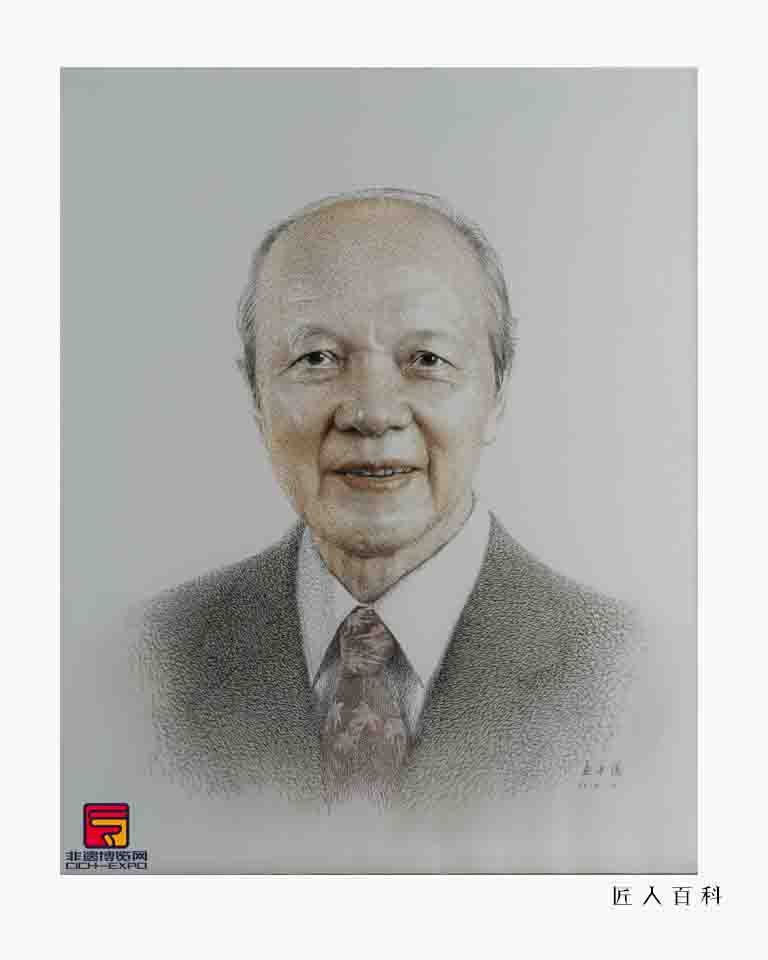

第三次创新,2010年,革新温州发绣制作工具,使其美观好用,绣面图案不变形,与传统的刺绣工具相比更适用于发绣操作。2012年,男式发绣制作工具一套被温州市非遗博物馆收藏,于2018年获得专利;2010年6月,使用新工具绣制的发绣作品《邓小平》在中国工艺美术“百花奖”(莆田)作品评选中获得金奖;同时,获2009-2010年度浙江省工艺美术行业协会“人才”奖。

第四次创新,2012年,新创“做底补色法”,可形成情境交融的绣面,是一种新的发绣艺术形式,拓展温州发绣的表现范围。代表作品《庭院晨曲》于2019年5月,获第十五届中国(深圳)国际文化产业博览会“中国工艺美术文化创意奖”金奖;2012年5月9日,发绣作品《泰国博物馆》被泰国科学博物馆收藏。倡导“应物施针,法随心意”的发绣创作理念,提出“以针线写生”的刺绣主张。

第五次创新,2012年,改良温州发绣装裱方法,使绣面平整,又利于恒

久保存。2014年11月,代表性作品《丝语廊桥》被杭州市工艺美术博物馆收藏;2015年,发绣作品入编全国中小学辅助教材《刺绣》。